| 昭和14年5月 | 盛岡高等工業学校採鉱科の発足 |

| 昭和19年4月 | 盛岡工業専門学校採鉱科に改称 |

| 昭和24年5月 | 岩手大学工学部鉱山工学科に改称 |

| 昭和33年4月 | 鉱山工学専攻科設置 |

| 昭和40年4月 | 岩手大学工学部資源開発工学科に改称 |

| 昭和43年4月 | 工学専攻科を廃止し、岩手大学大学院工学研究科修士課程設置 |

| 昭和48年4月 | 岩手大学工学部土木工学科の設置 |

| 昭和53年4月 | 大学院工学研究科土木工学専攻設置 |

| 平成4年4月 | 岩手大学工学部資源開発工学科と土木工学科を建設環境工学科に改組 |

| 平成8年4月 | 岩手大学大学院工学研究科博士課程前期・後期課程の併設 |

| 平成12年4月 | 岩手大学工学部福祉システム工学科の設置 |

| 平成21年4月 | 岩手大学工学部建設環境工学科と福祉システム工学科の一部を、社会環境工学科に改組 |

| 平成28年4月 | 理工学部への改組により、社会環境工学科をシステム創成工学科社会基盤・環境コースに改組 |

| 令和7年4月 | 1学科8コース制への改組により、システム創成工学科社会基盤・環境コースを理工学科社会基盤・環境工学コースに改組 |

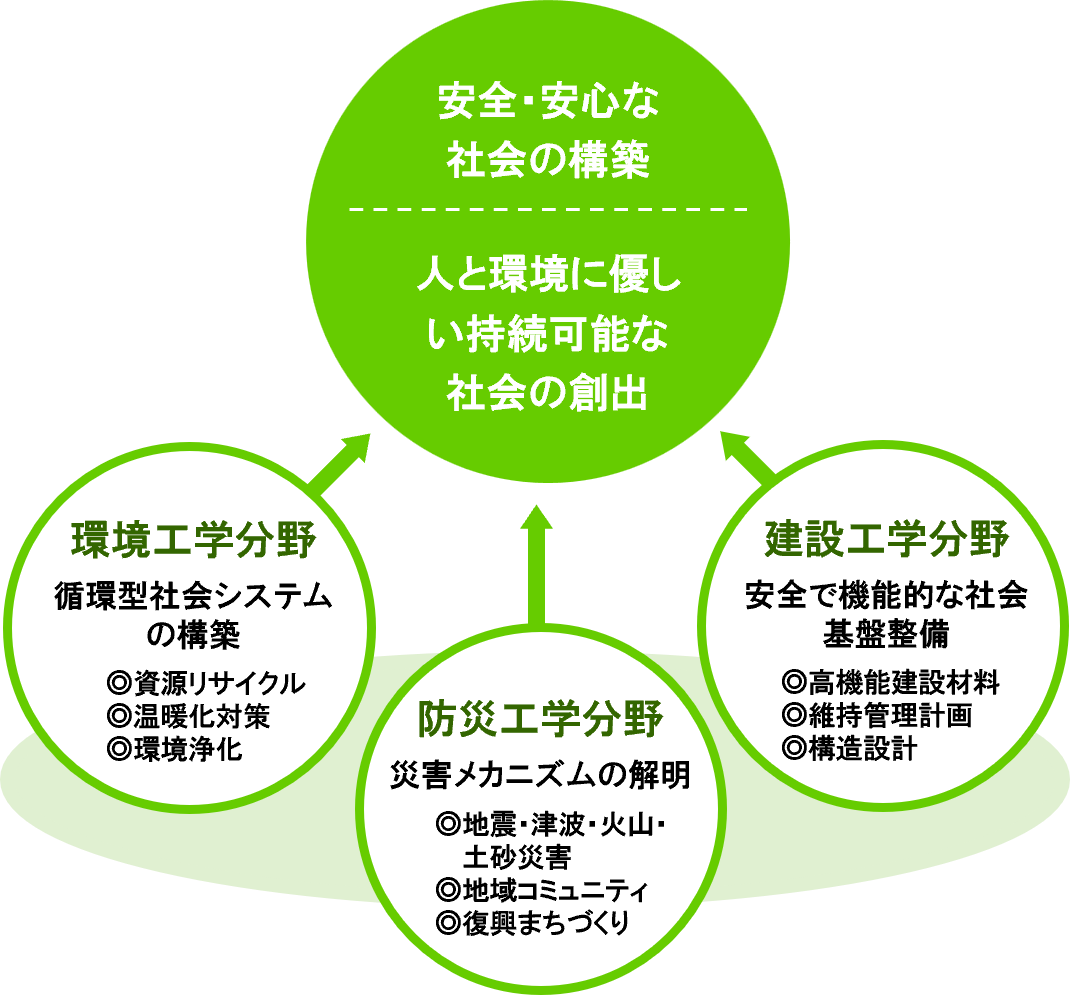

自然災害が多発する我が国では、災害に強いハードウェア(構造物)と人や地域・環境に配慮したソフトウェア(防災教育、環境意識)の両側面を持つ総合的な防災・減災対策が求められています。一方、地方には少子高齢化による過疎化の進行、都市機能の拡散など急激な社会構造の変化が生じており、地域や環境に合わせた社会基盤整備の在り方が問われています。未曾有の東日本大震災を経験した今、社会基盤・環境工学コースでは、建設・環境・防災の3つの柱からなる教育研究を展開し、「安全・安心な社会の構築」と「人と環境に優しい持続可能な社会の創出」を担う技術者・研究者の育成めざします。

災害に強いハード対策を行うには、耐久性を考慮した構造・材料を適用し、長期にわたる診断・補修補強・維持管理が不可欠です。建設工学分野では、構造力学、建設材料学、施設維持管理工学などさまざまな建設工学に関する学問を学びます。

大気・水・土壌などの環境問題が顕在化し、環境負荷が大きくなっています。また、人と自然とが共生する循環型社会を構築するための課題は山積みです。環境工学分野では、環境工学、資源循環工学などさまざまな環境工学に関する学問を学びます。

東日本大震災からの復興と地域の持続的発展に向け、防災・まちづくりの知識を高めることは重要です。防災工学分野では、都市計画学、水・土砂防災工学、地域創生課題演習などさまざまな防災工学に関する学問を学びます。

なお,多くの卒業生が中央官庁をはじめとして,都道府県庁及び市役所や町村役場で公務員として活躍していることが本コース(旧社会環境工学科)の特徴です。また,建設会社や建設コンサルタント,電力,鉄道,通信及び建設材料などの企業のほか,水処理メーカーなどの環境関連企業への就職が目立っています。

さらに学問を究めるため,大学院へ進学する学生も少なくありません。